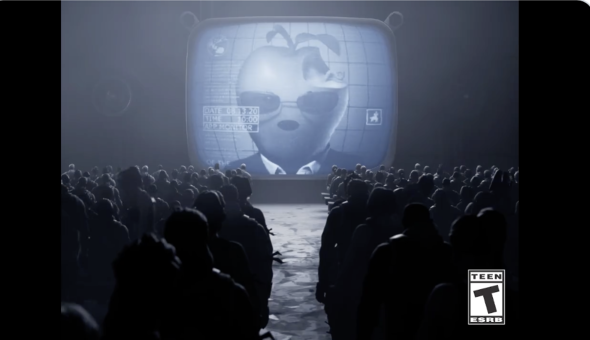

8月14日に起きた、人気ゲーム「Fortnite」がApp Store、Google Play Storeから削除されたことに端を発したEpic GamesとApple、Googleの戦いは、特に「対Apple」を軸に拡大傾向であり、まだ解決の形は見えない。ひとつの期限が8月28日といわれているが、それまではもう幾日もない状況だ。

この件についてはいろいろな見方がある。「30%は高い」「自由がない」とEpic Games側に立つ人もいれば、「ルールはルールである」「Epic GamesはFortniteのプレイヤーを人質にして交渉している」とEpic Gamesのやり方を非難する人もいる。筆者はどちらの意見も理解できるが、Epic Gamesのやり方は強引すぎてユーザー不在ではないか、と思っている。

だが、今回の話題は、3社の戦いの勝者が誰かを決めるものではない。これを機会に、「配信プラットフォームの役割」がなんなのか、改めて整理してみたい。今回の問題の根幹も、そこから見えてくるはずだからだ。

この記事について

この記事は、毎週月曜日に配信されているメールマガジン『小寺・西田の「マンデーランチビュッフェ」』から、一部を転載したものです。今回の記事は2020年8月24日に配信されたものです。メールマガジン購読(月額660円・税込)の申し込みはこちらから。

配信プラットフォームの本質は「データベース」である

配信プラットフォームの最大の役割は、「消費者の窓口になる」=ストア機能であることに疑いはない。

ストア機能は分解すれば、

- 消費者が目的の商品を探し、購入できること

- 消費者に商品をおすすめし、売り上げ拡大を促進すること

- 消費者からの決済を担当し、適切な売り上げ金を「商品の仕入れ元に支払う」こと

が挙げられる。さらに、一番下の項目に絡み、

- 顧客の決済関連情報と、これまでの購入履歴を記録しておき、再入手やサポートに生かす

という要素が必要になる。ワンタイム購入のみのストアなら顧客履歴の管理は限定的でも構わないが、再ダウンロード機能を備えるなら必須だ。

大量の商品の情報をもち、その購入情報を顧客単位で管理する。すなわち「データベース」こそが配信プラットフォームの本質であり、「データベースを管理し、それを売り場とする」ことが配信プラットフォームの役割、と定義できる。

この要素の元祖は、Appleが2003年にスタートした音楽配信「iTunes Store」(当時はiTunes Music Storeだった)といっていい。もちろん、それぞれの要素はiTunes Storeよりも前にあったものだが、1つにまとまり、巨大な存在になったという意味では、iTunes Storeが大きなきっかけであるのは間違いない。App StoreもGoogle Play Storeも、そしてKindle Storeも、「商品と消費者にとってのデータベースを使ったストア」という点では同じである。

データベースを核にしたストア、というのは、極めて重要かつ外せないものだ。あくまで技術的な要素でしかないが、その技術的要素が「良い店舗」を作る上で欠かせない要素でもある。データベースの速度や安定性、拡張性がいまいちであるため、サービスとしてユーザーの支持を得られない例はいくつもある。すなわち「快適さ」「使いやすさ」という、技術などを軸にして存在する要素は、良いストアを構築する上で欠かせない要素。別の言い方をすれば、巨大データベースを安定的に運営するために予算を使い続ける企業だけがプラットフォーマーになれるわけだ。

ストアとしてコンテンツ(アプリ)供給元から選択されるには、売りやすい場であることが重要だ。快適さは当然ながら、「どのくらいの売れ行きなのか」といったマーケティング情報をある程度得られること、ときにはストア側と共同マーケティングをし、販売拡大の機会を最大化できる仕組みも求められる。

「審査」は「いいストア」を作るためにある

ここまででお分かりのように、配信プラットフォームの本質は「良い店舗である」ということである。

「App StoreやKindle Storeがいい店舗と思えないんだけど」

はいはい、そう思うのはよく分かる。だがここで重要なのは「他よりも良い」「他よりも安心できる」という点だ。

アプリストアがプラットフォームに1つであれば、他に負けることはない。一方で、その唯一のストアの出来が悪く、品ぞろえが貧弱であれば、利用者は離れていく。プラットフォームそのものが支持を得られなければ本末転倒。だから「独占」にはとても大きなリスクも伴う。

店が安心して使えないと意味がない。海賊版がなく、値段が安定しており、マルウェアなどが混入していないこと。大人から子供まで同じように使えること。

配信ストアのもつ「審査」という要素はここに由来する。

どんな店でも、何を仕入れて店頭にどう並べるかは、その店の個性を決めるものだ。その店で品物を買うということは、その店の仕入れと店舗作りを信頼しており、「その店なら自分が求めるものがある」「変なものを売りつけられる確率が低い」ということ。その要素は想像する以上に大きい。

単純にWebを介して売るのは難しいことではない。だが、審査によってその企業が定める「ストアとしての一定の水準」「マルウェアの混入防止」の徹底をしたストアは、App Storeが生まれるまであまりなかった。スマートフォンという、PC以上にパーソナルな要素をもつ機器では、そうした安全性がより重要視された、という部分はあるだろう。審査には相応の時間とコストがかかる。

審査は悪者にされがちだが、その本質は「いい店を作るための要素」に他ならず、現在のプラットフォーマーにおける重要な要素である。問題は「いい店」の定義が、国や企業によって異なることなのだが。

「プラットフォームビジネス」の元祖である家庭用ゲーム機

過去、PCにおいてソフトウェアの流通はプラットフォームの縛りが緩かった。収益はハードウェアやOS自体の販売から得られるもの。ソフトウェアの流通から収益を得るのはあくまで「流通事業者」だった。ハードウェアとOSの情報は公開されており、自由にソフトを作ることができた。それが今も昔も、PCの最大の魅力である。

それとは一線を画した存在だったのが「家庭用ゲーム機」だ。独自に開発されたハードウェアを使い、その開発情報は基本的に秘匿されている。ゲーム機だけでなくソフトの製造もゲームプラットフォーマーが管理する。理由は収益の最大化だが、それだけでなく、「売り場のコントロール」ができることが重要だった。質の悪いゲームが市場にあふれることを防いだり、効率的に広告宣伝をしたり、社会の批判から市場を守るためには、そうした仕組みが必須だったのだ。

ご存じの通り、このモデルを広めたのは任天堂だ。だが、それ以前、アタリの時代から萌芽はあったし、ファミコンが生まれた直後には、そこまで「プラットフォーム化によるビジネス」を強く志向していたわけではない。ファミコンの初期、ナムコやコナミ、ハドソンといった企業との関係の中で醸成され、成功したモデルが、その後のプラットフォームビジネスを作り上げていった、というのが実情だろう。

App Storeのモデルは、ゲーム機のビジネスモデルから影響を受けていることは間違いない。App Store以前にも携帯電話向けのアプリストア(日本で言えば、ドコモの「iアプリ」やKDDIの「EZアプリ」)は存在していたものの、規模感や料率、プラットフォームコントロールの考え方に差異がある。

ゲーム機における「料率」は、物理メディア製造のコストによって変わってきた経緯があり変化しているが、ディスクメディアが中心になってからはほぼ「30%」といっていい。

AppleはiTunes Storeで「良いストアを運営してコンテンツ販売する」ことの旨味を十分に分かっていた。そしてその上で、家庭用ゲーム機やi-modeなど様々なプラットフォームビジネスを分析し、App Storeのビジネスモデルを組み立てたと思われる。

なお、筆者の知る限り、App Storeの「30%」というモデルを決めたのはスティーブ・ジョブズである(私もジョブズを知る人からそう聞いているし、同様の話を聞いている人が複数存在することから、間違いなさそうだ)。

そして、その後ゲームもオンライン配信の比率が高まっていくが、その際には物理メディア流通に加え、App Storeの30%モデルが考慮されたのは間違いなく、ある種の先祖返りが起きている。

「維持したい」プラットフォーマーと、「変えたい」勢力の争い

このように順を追って考えていくと、「配信プラットフォーム」がしていることには幾つものレイヤーが存在している。最も重層的な構造を持つのは家庭用ゲーム機であり、簡素なのがPC、という言い方もできるだろう。

App StoreやGoogle Play Storeは、PCの「オープンで誰もが開発できる価値」と、家庭用ゲーム機のもつ「安定的で安心できる販売環境」の両方のバランスを取ろうとした存在、といっていい。

だが、配信プラットフォームのあり方は多様化した。ゲーム機ですら、PCやスマートフォンの影響から、大手以外を排除するような構造ではなく、「個人や小規模に門戸を開く形」を用意し、いわゆるインディーゲームへの対応を行っている。

大手の中でも、レイヤー構造に不満をもつ企業が出てくるのも無理はない。「自分でできる」大企業なら、課金や消費者管理の機能は不要と思うだろう。審査も自分の責任で、と思うかもしれない。そうすると、最低限のプラットフォーム利用料で済ませたい、市場のコントロールも自分でやりたい……と考えるのも分かる。

こうしたことは、PCなら自由にできるが、スマートフォンではそうはいかない。特にAppleはとりつくしまがない。そこにEpic Gamesの不満があるのも分かる。一方で、レイヤーの多くはビジネスに必要なものだ。小さな規模の企業・個人であれば、プラットフォーマーがやってくれた方がいい。SteamやApp Store、Google Play Storeの登場は、小規模な開発者のビジネスモデルを大きく変えた。

「料率」は収益に直結する。だからこそ、プラットフォームを運営する企業はできるだけ関与度を高く保ち、料率を高く維持したいと考える。

その中でどういうバランスを取るべきか、そのバランスを引き出すためにプラットフォーマーとどう交渉するのかが重要だ。過去、料率は変わらなかったものの、「ストア外での決済」などについては、大手がAppleなどのプラットフォーマーと交渉しながら変えてきた部分がある。Epic Gamesは少々荒っぽく、性急なやり方にも思える。

一方で、場をコントロールするルールの「明確さ」「納得度」について、コンセンサスが得られているかどうかも重要だ。

プラットフォーマーの審査ルールへの不満は、「明確さ」についてのコントロールの難しさを示している。特に、文化・風俗に関わるルールの難しさや、クラウドゲーミングのような比較的新しい要素への対応、セキュリティ上の穴になりうる「アプリ内独自プラットフォーム」の存在についてはもめやすい。

本来なら、そうした価値観の違いについては「ストア=売り場を分ける」ソリューションで対応すべきなのだろう。

筆者は、プラットフォーマーはこの「多層化の課題を解消すること」により真摯に取り組むべきだと考えている。だが、安全性を維持した形で複数の価値観をもつストアを1つのプラットフォーム内に併存させる仕組みをどう作るのかは難しい。正論としては「複数あるべき」なのだが、プラットフォームを支配する側は作られたくない。また、プラットフォームが複数あっても、それを消費者が許容して成功するかどうかは未知数だ。

ゲーム機の定着から数えれば、プラットフォームビジネスの歴史は40年近くが経過した。App Storeモデルだけですら12年が経っている。そろそろ、このレイヤー構造に手を入れ、より良い共存共栄の形を見つけたいところなのだが。

関連記事

2020-08-26 23:22:00Z

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3Lml0bWVkaWEuY28uanAvbmV3cy9hcnRpY2xlcy8yMDA4LzI3L25ld3MwNjAuaHRtbNIBAA?oc=5

No comments:

Post a Comment